Résumé

Le 24 juin 2022, près de deux-mille personnes migrantes ont tenté de traverser la barrière-frontalière séparant la ville de Nador, au Nord du Maroc, de Melilla, enclave sous contrôle espagnol. La répression violente qui leur a été infligée par les forces de l’ordre marocaines et espagnoles a transformé le poste-frontière de Barrio Chino en piège mortel, et a abouti à un véritable charnier. Les autorités marocaines ont reconnu 23 décès, mais l’Association Marocaine des Droits Humains à Nador a dénombré au moins 27 personnes tuées lors de cette journée, et plus de 70 personnes demeurent disparues jusqu’à aujourd’hui. Que s’est-il passé le 24 juin 2022 ? Comment et par qui le poste frontière de Barrio Chino a-t-il été transformé en piège mortel ?

Pour répondre à ces questions, Border Forensics a enquêté pendant plus d’un an avec Irídia, l’Association Marocaine des Droits Humains (AMDH) et d’autres acteurs de la société civile des deux côtés de la frontière. Par ailleurs, nous avons bénéficié des conseils complémentaires du Centre Européen pour les Droits Constitutionnels et Humains (ECCHR). En articulant notre analyse du massacre à travers différentes échelles spatiales et temporelles, nous avons tenté de comprendre non seulement l’enchainement des évènements et les pratiques des acteurs présents sur place le 24 juin 2022, mais également les conditions structurelles qui ont rendu ce massacre possible. Nous analysons aussi la violence qui a continué après le 24 juin à travers l’absence d’identification des morts et des disparus, l’impunité et l’acharnement judiciaire contre les personnes migrantes elles-mêmes.

Bien que des zones d’ombre subsistent, les faits que nous avons reconstitués en croisant de nombreux éléments de preuve sont accablants, tant pour les autorités marocaines et espagnoles que pour l’Union européenne qui les soutient politiquement et financièrement. Les autorités des deux côtés de la frontière doivent faire toute la lumière sur ce massacre, et enfin répondre aux demandes de vérité et de justice des victimes et de leurs familles.

Introduction

Le 24 juin 2022, près de deux-mille personnes migrantes ont tenté de traverser la barrière-frontalière séparant la ville de Nador, au Nord du Maroc, de Melilla, enclave sous contrôle espagnol. La répression violente qui leur a été infligée par les forces de l’ordre marocaines et espagnoles a transformé le poste-frontière de Barrio Chino en piège mortel, et a abouti à un véritable charnier. Les autorités marocaines ont reconnu 23 décès, mais l’Association Marocaine des Droits Humains à Nador a dénombré au moins 27 personnes tuées lors de cette journée, et plus de 70 personnes demeurent disparues jusqu’à aujourd’hui.

Malgré les nombreuses images filmées par différents acteurs et plusieurs rapports publiés par des instances officielles, des associations et des journalistes, de nombreuses zones d’ombre concernant le déroulement des évènements lors de cette journée persistent. En effet les autorités marocaines et espagnoles sont loin d’avoir fait toute la lumière sur les faits, et ont empêché les enquêtes indépendantes d’accéder à de nombreux éléments de preuve essentiels.

Comment ce déchaînement de violence a-t-il été possible ? Par quels actes spécifiques s’est-il matérialisé ? Qui en est responsable ? Comment et par qui le poste frontière de Barrio Chino a-t-il été transformé en piège mortel ?

Près de deux ans après les faits, ces questions n’ont jusqu’alors pas trouvé de réponse, et les demandes de vérité et de justice des survivants du massacre et des familles des morts et des disparus n’ont pas été entendues. Au contraire, au lieu d’utiliser les institutions judiciaires pour déterminer les responsables de ce massacre, le Maroc a utilisé son appareil judiciaire pour continuer la répression des survivants du massacre, dont plusieurs dizaines ont été condamnés à des peines de prisons pour sanctionner des actes de violence et d’autres délits allégués. Le procureur Espagnol n’a quant à lui pas conclu à la présence de preuves de violations, et a fermé son enquête. Par ailleurs, loin d’être démantelée, la barrière-frontalière a été renforcée et, bien que les traversées de la frontière aient diminué depuis le 24 juin 2022, le système de répression raciste à la frontière demeure inchangé.

C’est pour soutenir la demande de vérité et de justice des victimes du 24 juin 2022 et de leurs familles et afin de combattre ce régime d’impunité qui permet à la violence de la frontière d’être perpétuée que Border Forensics, en collaboration avec Irídia, l’Association Marocaine des Droits Humains (AMDH) et d’autres acteurs de la société civile des deux côtés de la frontière, a mené une contre-enquête pendant plus d’un an, tout en bénéficiant des conseils complémentaires du Centre Européen pour les Droits Constitutionnels et Humains (ECCHR). Ensemble, nous avons constitué une équipe transdisciplinaire composée de membres d’associations de défense des droits humains, de journalistes, de chercheur·es spécialisé·es dans l’analyse critique des frontières des politiques migratoires et du racisme anti-Noir·es, mais aussi d’experts en reconstruction spatiale et visuelle, de statisticiens, d’architectes, et de réalisateurs de films documentaires.

En articulant notre analyse du massacre à travers différentes échelles spatiales et temporelles, nous avons tenté de comprendre non seulement l’enchainement des évènements et les pratiques des acteurs présents sur place le 24 juin 2022, mais également les conditions structurelles qui ont rendu ce massacre possible. Nous analysons aussi la violence qui a continué après le 24 juin à travers l’absence d’identification des morts et des disparus, l’impunité et l’acharnement judiciaire contre les personnes migrantes elles-mêmes.

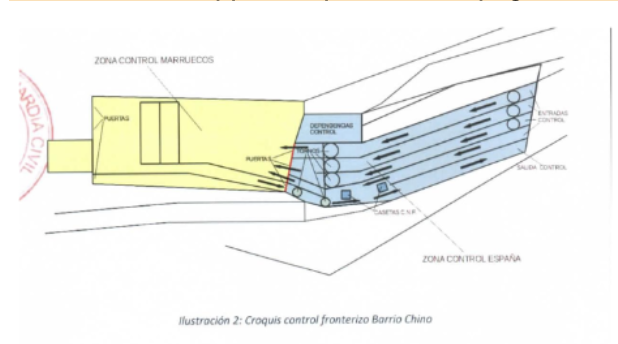

Notre analyse démontre que les nombreux morts et disparus lors du massacre du 24 juin 2022 n’ont rien d’accidentel. Au contraire, les personnes migrantes ont été orientées à plusieurs reprises vers le poste-frontière de Barrio Chino, et violemment réprimées par les forces de l’ordre marocaines et espagnoles une fois piégées dans celui-ci. Mais le piège mortel dans lequel les personnes migrantes sont tombées va au-delà de l’architecture du poste-frontière ou de l’enchaînement d’événements survenus le 24 juin. Il a été tissé par des politiques et pratiques opérant dans un espace-temps étendu, incluant les politiques européennes et espagnoles d’externalisation de contrôle des migrations établies depuis plus de deux décennies, la diplomatie migratoire marocaine, l’impunité quant aux violences perpétrées aux cours de nombreuses années, ainsi que la répression raciste quotidienne déployée contre les personnes Noires dans la zone. Ce sont tous ces éléments qui, ensemble, ont formé un piège mortel, que les forces de l’ordre espagnoles et marocaines ont exécuté le 24 juin 2022.

Bien que des zones d’ombre subsistent, les faits que nous avons reconstitués en croisant de nombreux éléments de preuve sont accablants, tant pour les autorités marocaines et espagnoles que pour l’Union européenne qui les soutient politiquement et financièrement. Les autorités des deux côtés de la frontière doivent faire toute la lumière sur ce massacre, et enfin répondre aux demandes de vérité et de justice des victimes et de leurs familles.

Le massacre de Nador-Melilla est, de par le déchainement de violence directe, les actes de racisme et de deshumanisation extrême et le grand nombre de morts et de disparus, l’un des crimes les plus graves perpétrés dans le cadre de la gestion discriminatoire et militarisée des frontières européennes au cours des 30 dernières années. Cependant, au-delà de son caractère exceptionnel ce massacre exemplifie de manière exacerbée une tendance plus large à la brutalisation de la gestion des frontières et la normalisation des violations perpétrées au nom de leur « protection ». Ainsi, en documentant avec précision les évènements du 24 juin 2022 et en analysant les conditions qui les ont rendues possible, ce sont également ces tendances plus larges que nous cherchons à contester.

Plan du rapport

Afin de répondre à notre question principale « Comment et par qui le poste frontière de Barrio Chino a-t-il été transformé en piège mortel ? », nous avons déployé une analyse des politiques et pratiques de violence négrophobe en plusieurs chapitres, dont chacun restitue des temporalités et spatialités distinctes : (1) la longue durée de la colonialité et de la négrophobie à la frontière qui crée les conditions de possibilité du massacre; (2) la conjoncture particulière des rapports diplomatiques changeants entre le Maroc, l’Espagne et l’EU aux cours des mois précédant le 24 juin et les oscillations de la répression qui en ont résulté; (3) la journée du massacre, et (4) la violence dont les victimes du 24 juin continuent de faire l’objet près de deux ans après les faits.

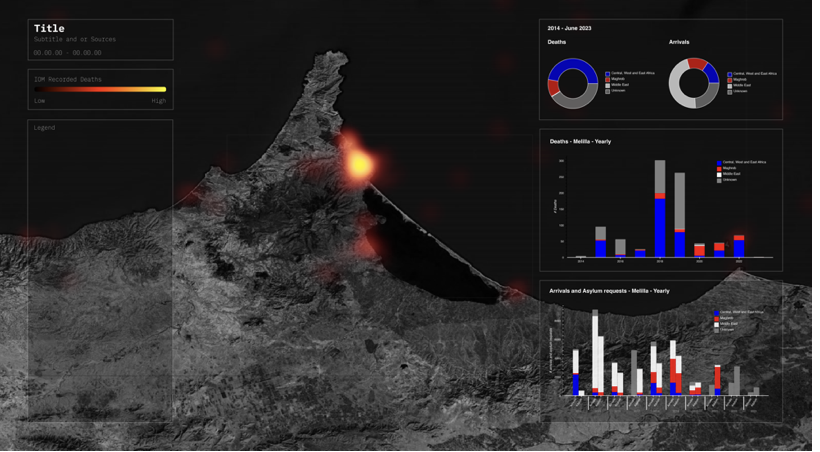

Dans le chapitre 1, qui se fonde principalement sur la recherche doctorale d’Elsa Tyszler, le contexte historique, politique et répressif de la frontière Nador-Melilla est retracé. Replonger dans son histoire longue permet de révéler la dimension raciale et coloniale ancienne de cette frontière. L’analyse de l’évolution des législations, politiques et pratiques permet ensuite de saisir le caractère raciste de la répression anti-migratoire qui se met en place autour les enclaves de Ceuta et Melilla à partir des années 1990, puis à partir des années 2000 côté marocain. Nous montrons qu’au cours de cette période un consensus autour d’une figure Noire du danger migratoire émerge et se consolide de part et d’autre de la frontière maroco-espagnole. La répression spécifique ciblant les personnes dites « Subsahariennes » s’observe tant dans le harcèlement sécuritaire quotidien des personnes Noires dans la zone de Nador, que dans les pics de violence que constituent les massacres enregistrés depuis 2005 autour des barrières-frontalières. Notre analyse géostatistique corrobore l’analyse des personnes migrantes elles-mêmes, de chercheur·es, et d’associations concernant la surexposition des personnes migrantes Noires à la violence. Notre analyse des données collectées par l’OIM depuis 2014 démontre que sur les 892 cas documentés de personnes décédées à la frontière, au moins 406 sont Noires, soit 46%. Ce qui émerge ainsi est un régime de domination raciale instauré de part et d’autre de la frontière contre les personnes Noires, qui, comme nous le discutons au chapitre 3, pourrait être décrit en termes d’apartheid frontalier.

Malgré de nombreuses plaintes déposées par les personnes migrants concernant les violations de leurs droits à la frontière, les droits des personnes migrantes et les normes nationales et internationales qui devraient les protéger sont régulièrement bafoués, et un régime d’impunité a été consolidé, comme le révèle l’analyse par ECCHR de plus de 10 ans de plaintes.

Ensemble, les différentes formes de discrimination et de violence ciblant les personnes migrantes Noires à la frontière et le régime d’impunité qui a été consolidé au tour de ces violences ont rendues une population – les personnes migrantes Noires – massacrable.

Le chapitre 2 montre que si la violence négrophobe est continue à la frontière, son intensité varie nettement en fonction de l’état des relations diplomatiques entre le Maroc et l’Espagne, ainsi qu’entre le Maroc et l’Union européenne. Les analyses produites par Sani Ladan et Maite Daniela Lo Coco d’Irídia et les membres de l’AMDH-Nador qui fondent ce chapitre permettent de voir que la conjoncture particulière des rapports diplomatiques au cours de la période 2021-2022, oscillant entre tensions, rupture et réconciliation entre Rabat et Madrid, ont eu une influence fondamentale sur le niveau de répression sans précédent observé le 24 juin 2022. En effet, alors que dans un contexte de rupture diplomatique depuis mai 2021, les autorités marocaines laissaient passer plus de personnes migrantes à travers la frontière, après la réconciliation diplomatique entre Rabat et Madrid en avril 2022, les forces de l’ordre marocaines vont à nouveau intensifier leur répression, poussant les migrant·es Noir·es à tenter la traversée.

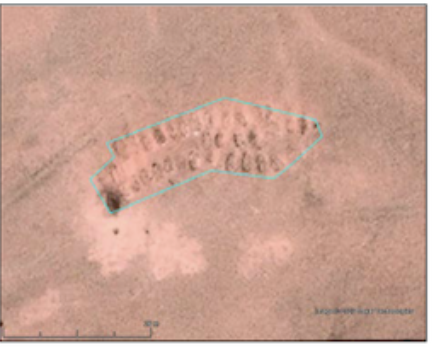

ar ailleurs, les témoignages que nous avons recueillis ainsi que l’analyse d’images satellitaires révèlent un fort degré de préparation, voire de préméditation, de la part des autorités marocaines. Celles-ci semblent d’une part avoir cherché à influencer les migrants pour qu’ils tentent la traversée de la barrière-frontalière sans l’équipement habituel, les rendant plus vulnérables, et d’autre part avoir renforcé la militarisation de la frontière dans les jours précédant le 24 juin, accroissant ainsi l’écart du rapport de force déjà profondément inégalitaire entre migrants et forces de l’ordre.

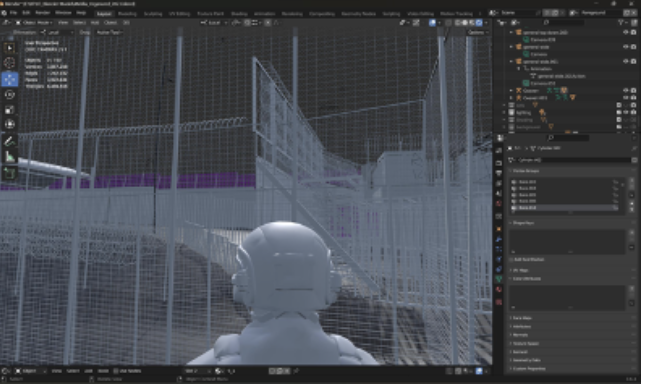

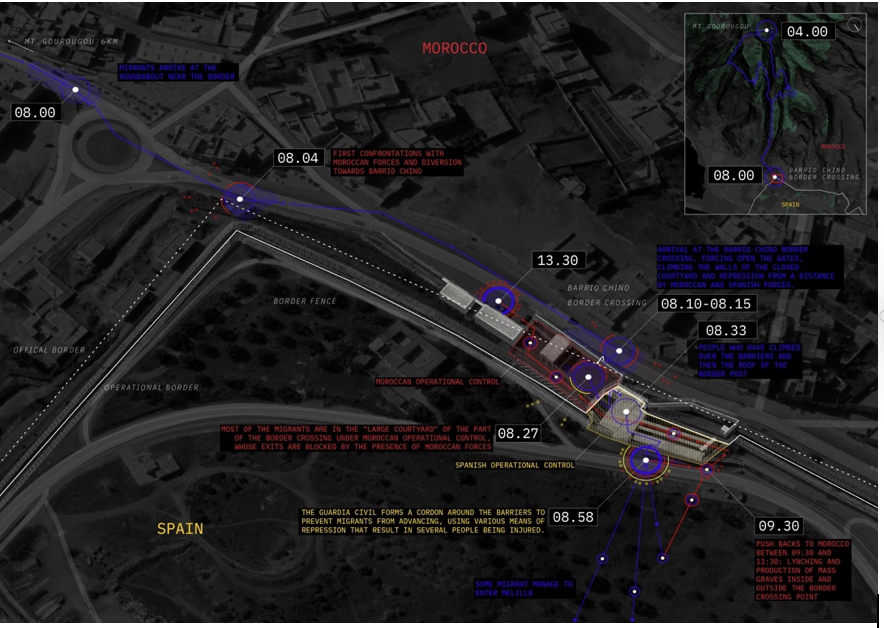

Le chapitre 3 qui se fonde sur l’analyse de tous les partenaires de l’enquête retrace précisément l’enchaînement des évènements du 24 juin 2022. En croisant de nombreux éléments de preuves, en particulier les témoignages des survivants recueillis au Maroc et en Espagne, l’analyse de documents officiels, l’analyse de nombreuses images photographiques et vidéographiques prisent par différents acteurs, et en localisant ces sources dans le temps et l’espace, nous produisons une cartographie de chaque étape des évènements, permettant d’analyser les pratiques de violence à l’œuvre.

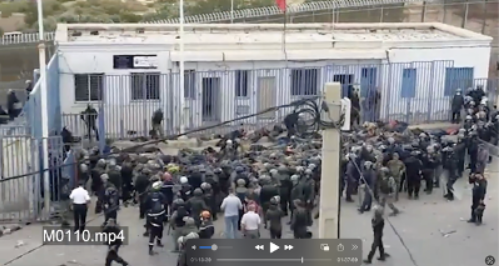

Notre reconstitution systématique apporte de nouvelles preuves quant aux responsabilités des autorités marocaines et espagnoles, et permet de réfuter leurs versions des faits qui les déchargent de toute responsabilité. Ici également, notre analyse fait émerger une véritable stratégie, dans la mesure où les forces de l’ordre marocaines ont délibérément laissé les personnes migrantes approcher la frontière ce jour et les ont ensuite orientées, par la menace répressive, vers le poste-frontière de Barrio-Chino. Canalisées à l’intérieur du poste depuis lequel elles essayaient de passer la frontière pour entrer à Melilla, les personnes migrantes ont d’abord été ciblées par l’utilisation de matériel anti-émeute déployé de toute part par les forces marocaines et espagnoles. Le gazage intense dans un espace confiné, et la panique lors de la tentative de passage, ont certainement produit les premières morts de cette tuerie. Ce sont ensuite les passages à tabacs, principalement perpétrées par les forces marocaines, des personnes restées à l’intérieur du poste et de celles violements refoulées conjointement par les forces espagnoles et marocaines, qui ont constitué le moment principal, long de plusieurs heures, de violence mortifère. Aucune image de cette phase des évènements n’a été rendue publique jusqu’à présent. Ainsi, si ce déchainement de violence ne peut être rendu visible, nous le rendons audible à travers les témoignages des survivants. Nous révélons par ailleurs que les forces de l’ordre espagnoles ont elles-mêmes perpétrés de nombreux actes de violence et des violations, notamment en infligeant un traitement inhumain et dégradant aux personnes migrantes interceptées. En renvoyant les personnes migrantes vers le Maroc malgré la connaissance qu’ils avaient de la violence extrême à laquelle celles-ci seraient soumises, les agents Espagnols ont contribué à cette violence. Finalement, nous démontrons que si la majorité des morts ont eu lieu alors que les migrants étaient sous le contrôle des agents marocains, tous étaient sur le territoire espagnol. Bien que des zones d’ombre subsistent, les faits que nous avons reconstitués sont accablants, tant pour les autorités marocaines qu’espagnoles, ainsi que pour l’Union européenne qui les soutient.

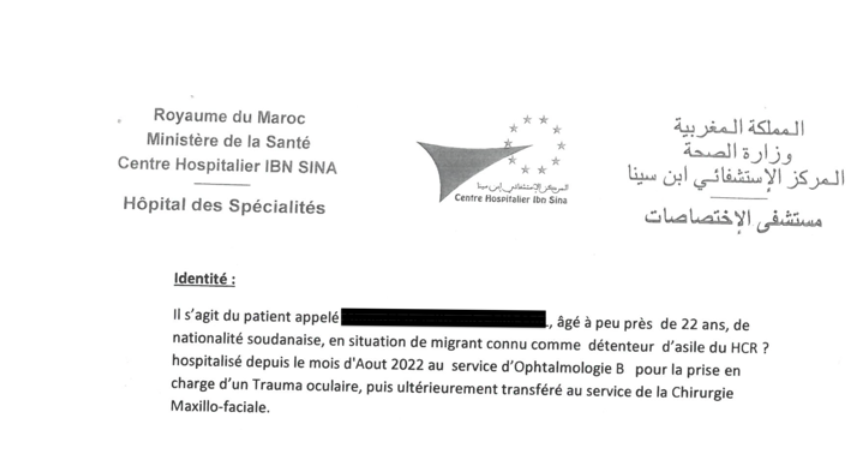

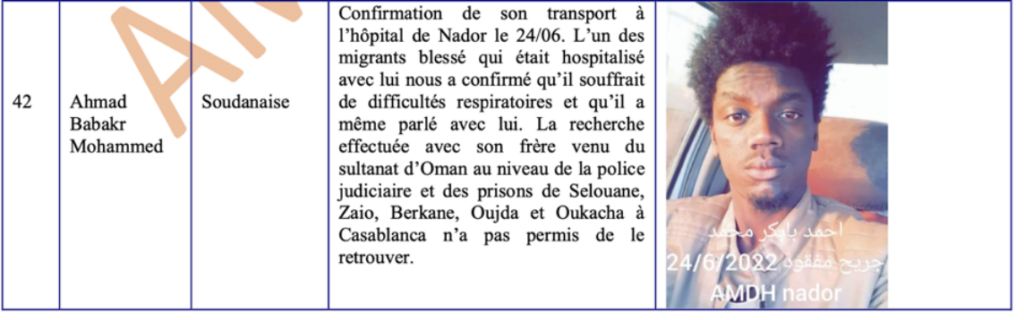

Le chapitre 4 analyse la violence qui a continué d’affecter les rescapé·e·s après le massacre du 24 juin. En particulier, sur la base du travail de terrain de l’AMDH-Nador et d’autres acteurs de la société civile, il revient sur les déplacements forcés qui ont été organisés par les autorités marocaines juste après la tuerie et l’entrave à l’accès aux hôpitaux et services de santé pour certains des survivants blessés. Il aborde la question de la gestion opaque des cadavres issus du massacre et l’obstruction des possibilités d’identification et de recherche des morts et disparus par les familles des victimes, rendant impossible le deuil pour celles-ci. Il met en lumière également l’acharnement judiciaire vécus par des dizaines de survivants qui se trouvent aujourd’hui dans des geôles marocaines. A travers ces différentes pratiques, la violence du 24 juin continue d’engendrer de la souffrance pour les victimes et leurs familles.

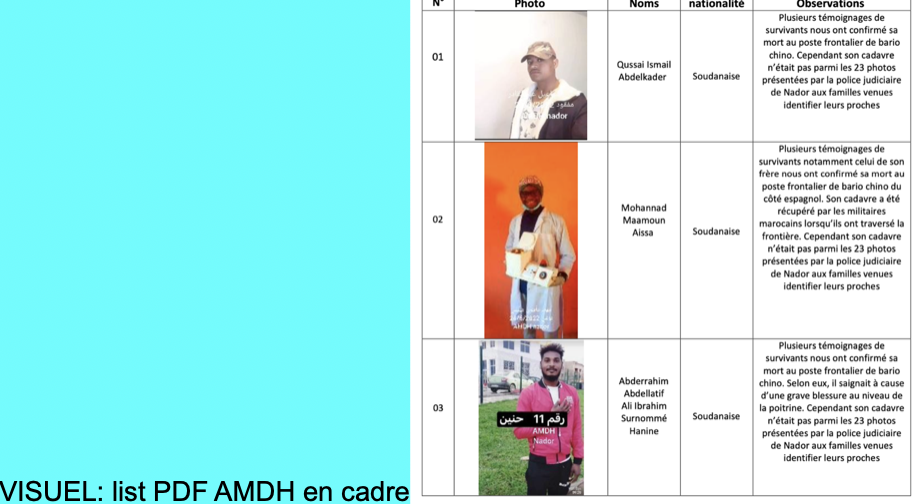

(fig ? sat ? liste AMDH)

La conclusion lie entre eux ces chapitres et leurs différentes spatialités et temporalités. Nos recherches démontrent que la situation coloniale de cette frontière, les politiques européennes et espagnoles d’externalisation du contrôle des migrations, la diplomatie migratoire marocaine, l’impunité quant aux violences perpétrées, la répression raciste quotidienne déployée contre les personnes Noires dans la zone frontière et l’architecture frontalière, ont, ensemble, formé un piège mortel, que les forces de l’ordre espagnoles et marocaines ont exécuté le 24 juin 2022. Notre reconstitution des faits corrobore de manière terrifiante l’analyse des études Noires selon laquelle « la mort Noire n’est pas un évènement, mais un continuum ». Le massacre du 24 juin a commencé bien avant ce jour fatidique, et continue jusqu’à aujourd’hui.

Tout au long de notre contre-enquête, nous laissons une place majeure à la parole, aux expériences, aux analyses, et aux revendications des survivants du massacre. Cette contre-enquête est dédiée à toutes ces personnes, en lutte contre le racisme, pour leur dignité, et la reconnaissance de leur humanité et de leurs droits.

Méthodologie d’enquête

Si nous décrivons les méthodes spécifiques que nous avons utilisées dans chaque chapitre, ici nous présentons plus largement les problématiques méthodologiques que nous avons rencontrée, et les orientations méthodologiques que nous avons adoptée en conséquence. Notre enquête a dû répondre à un défi méthodologique et politique fondamental : alors que malgré la diffusion internationale des images documentant les évènements ce massacre est demeuré impuni, y-a-t-il une manière de documenter et d’analyser les évènements qui pourrait contribuer de manière efficace à contester la violence raciste dont témoignent les évènements du 24 juin 2022 ? Ce défi, peut être déployé en plusieurs questions clés qui ont influencées l’orientation de notre recherche. Notre réponse peut se résumer dans la combinaison des méthodes d’enquête et de reconstruction forensique des violences et violations aux frontières avec l’analyse critique du colonialisme et du racisme anti-Noir·es.

Face à la profusion d’images du 24 juin, que reste-t-il à révéler ?

De par les enquêtes sur les évènements du 24 juin publiées avant la nôtre, et en particulier les images vidéo produites par plusieurs acteurs et filmant depuis différents points de vue, une première question s’est imposée à nous : qu’y a-t-il de plus que notre enquête pourrait encore révéler alors que la violence semble avoir été documentée de manière quasi-totale ? Notre enquête peut-elle encore contribuer à la quête de vérité et de justice ? Nous pouvons répondre aujourd’hui par l’affirmative. D’une part, notre méthode d’analyse spatiale et visuelle systématique que nous avons déployée pour croiser tous les éléments de preuve accessible offre la reconstitution des évènements dans l’espace et le temps la plus complète à l’heure actuelle. Notre reconstitution éclaire d’une nouvelle lumière la responsabilité des états. D’autre part, la systématicité de notre approche a fait émerger des images qui ont été rendue inaccessibles concernant les moments de plus forte intensité dans le déchainement de la violence contre les personnes migrantes. Nous soulignons ces dissimulations qui étaient rendu plus difficilement perceptibles par la profusion d’image et l’impression de documentation totalisante des faits qui en résultait.

Pourquoi continuer à révéler la violence et les violations face à un régime d’impunité ?

La diffusion des images documentant la violence et la déshumanisation extrême des personnes migrantes lors des évènements du 24 juin, et l’absence de justice et d’interruption de la violence à la frontière malgré celle-ci, soulève un autre problème. Une documentation plus fine des évènements telle que nous avons tenté de la produire pourra-t-elle enrayer le régime d’impunité pour les morts et les violations à cette frontière ? Pourra-t-elle contribuer à y mettre un terme ? Nous publions cette enquête avec pessimisme quant aux futures réponses étatiques, du moins dans l’immédiat. Comme nous le montrons plus loin, le régime d’impunité au niveau national et européen pour les violations à cette frontière est établi de longue date. Le racisme anti-Noire qui fonde la violence à la frontière de Nador/Melilla est également présent dans les institutions du droit. La violence des frontières est par ailleurs structurelle et largement acceptée tant par les citoyen·nes et que les États Européens comme un mal nécessaire pour « protéger » l’Europe face à la « menace » que l’arrivée de personnes migrantes du Sud global est censée constituer. Si la possibilité d’un changement profond mettant fin à la violence à la frontière nous semble ainsi éloignée, nous considérons néanmoins les institutions politiques et légales au niveau national et européen comme des terrains de lutte important, et sommes déterminés à utiliser les différents outils du contentieux juridique et du plaidoyer pour défendre les droits des personnes migrantes. Par ailleurs, malgré ces limites, nous pensons que notre travail de contre-enquête est essentiel pour répondre à la demande de vérité et de reconnaissance exprimée par les survivants du massacre ainsi que les familles des morts et des disparus, et soutenir leur quête de justice face au crime qui a été commis.

Quelles peuvent être les ambivalences liées à la révélation de la violence ?

L’analyse critique formulée par les études Noires (Black Studies), dont cette enquête s’inspire, pose encore un autre défi : est-il possible que la documentation et la diffusion de représentation de la violence négrophobe puisse non seulement être impuissante pour y mettre un terme, mais l’aggraver ? Aux Etats-Unis, les études Noires ont montré que les effets espérés et supposés de la diffusion d’images de violence – qu’elle mènerait à une condamnation au moins publique, si ce n’est légale, et à terme à l’interruption de la violence – ne se réalise pas lorsque les cibles de la violence sont des personnes Noires. Au contraire, il est possible que la diffusion de ces images de violence contre les personnes Noires contribue à sa banalisation et ainsi à sa perpétuation.

Cette critique nous semble fondamentale, et comme nous le discuterons plus loin, nous a mené à développer des stratégies de mobilisation alternatives des images du 24 juin. En effet, nous les avons analysées notamment en dialogue avec les survivants du massacre, comme des éléments de preuve essentiels à la compréhension des faits. Cependant, notre analyse tente également de les mettre à distance afin d’interroger leur production et diffusion comme participant à la violence qu’elles documentent. Refusant de reproduire un regard de surveillance, de sensationnalisme ou de voyeurisme, et exerçant le « regard désobéissant » que Border Forensics a développé au cours de ses enquêtes, nous tentons de rendre visible la violence et la responsabilité des États, tout en protégeant l’identité des personnes et en respectant leur dignité en cachant certaines portions des images.

Au-delà de l’évènement du massacre, quelles sont ses conditions de possibilités ?

Finalement, l’approche critique développée par les études Noires pose encore un autre défi à notre analyse et reconstitution des faits du 24 juin ainsi qu’à notre objectif d’analyser la violence et la responsabilité des États. En effet, celles-ci soulignent que « la mort Noire n’est pas un évènement, mais un continuum qui informe de manière intime l’existence Noire ». Ainsi, bien que des cas de violence ciblant les personnes Noires puissent être révélés de manière spectaculaire lors d’évènements particuliers – comme lors du massacre du 24 juin 2022, mais également lors des nombreux cas de violences policières racistes – la violence qui s’immisce dans le quotidien des personnes Noires est le plus souvent bien moins spectaculaire et documentée. Or, cette violence quotidienne – souvent invisible et non-reconnue – est essentielle à prendre en compte. Si, comme le note le philosophe Norman Ajari, “la façon dont un Noir meurt dans un monde raciste est en continuité avec la manière dont il est tenu d’y vivre », nous devons étendre notre analyse au-delà de l’espace-temps du massacre du 24 juin 2022. Notre contre-enquête vise ainsi également à reconstituer à travers différentes temporalités et spatialités les conditions de possibilité du massacre, ou ce que nous pouvons appeler la massacrabilité des personnes Noires à la frontière. En particulier nous analysons le racisme et la déshumanisation quotidienne des personnes Noires à la frontière de Nador-Melilla, ainsi que le régime d’impunité entourant les violences et violations dont elles sont l’objet. Pour cela, nous combinons à travers cette contre-enquête des méthodes de recherche qualitative telles que la conduite d’entretiens, essentiels pour restituer l’expérience vécue ainsi que les analyses des personnes Noires, avec les outils de reconstitution visuelle, spatiale et d’analyse géostatistique des évènements développés par Border Forensics, permettant de rendre compte de l’évolution de pratiques structurelles et de la surexposition des personnes Noires à différentes formes de violence à la frontière sur le temps long. Dans ce sens, notre approche tente d’articuler l’analyse d’une part de la « causalité minimale » des coups infligés par les forces de l’ordre aux personnes migrantes lors de l’évènement du massacre et, d’autre part, de la « causalité maximale » de la violence structurelle qui opère dans un espace-temps étendu. Ce dernier inclut également la phase post-massacre, dans la mesure ou l’absence de vérité, de reconnaissance et de justice à la suite du massacre, l’absence d’identification des morts et des disparus, et l’acharnement judiciaire que subissent les victimes perpétuent la violence sous d’autres formes.

Que pourrait-être une enquête forensique critique, anti-raciste et décoloniale ?

Si les études critiques du racisme et les approches décoloniales ont influencé la définition même de l’objet de notre contre-enquête ainsi que nos méthodologies, nous avons également tenté de laisser ces perspectives influencer la constitution de notre équipe et notre processus de recherche. D’une part, dans les limites de conditions légales, sociales et fondamentalement matérielles différentes nous avons cherché à collaborer les plus étroitement possibles avec les survivants, et à restituer leurs expériences, analyses et résistances. Par

ailleurs, nous avons cherché à assembler une équipe de recherche au-delà des frontières de citoyenneté, de race et de classe, tout en reconnaissant et en tentant de minimiser les inégalités émanant de nos positions sociales différentes et asymétriques.

Pendant plus d’un an, Border Forensics a enquêté avec Irídia, l’Association Marocaine des Droits Humains (AMDH) et d’autres acteurs de la société civile des deux côtés de la frontière, et bénéficié de l’analyse juridique du Centre Européen pour les Droits Constitutionnels et Humains (ECCHR). Ensemble nous avons constitué une vaste équipe composée d’associations de défense des droits humains, de journalistes, de chercheur·es spécialisé·es dans l’analyse critique des frontières, des politiques migratoires et du racisme, d’experts en reconstruction spatiale et visuelles, de statisticiens, des architectes, de réalisateurs de films documentaires. Notre travail s’est étendu sur plusieurs phases : collecte de données, notamment sur le terrain (février – juin 2023) ; analyse des données (septembre – décembre 2023) ; écriture et production des reconstructions visuelles et spatiales (janvier – avril 2024).

Notre processus de recherche à travers cette grande et diverse équipe a été long, difficile, et parfois marqué par des tensions. Mais il a constitué une étape dans l’expérimentation d’’une enquête forensique voulant tendre vers une approche critique, anti-raciste et décoloniale.

Notre approche trouve également son expression dans le style d’écriture adopté à travers ce rapport. Un ton neutre et descriptif prévaut le plus souvent dans des rapports concernant les violations des droits humains, tendant à effacer la position sociale des auteurs et autrices ainsi que leurs orientations politiques. Nous affirmons au contraire notre position, notre engagement, et notre perception non seulement des violations du droit mais de l’injustice qui a été commises, et adoptons une posture réflexive quant aux ambivalences que notre processus de recherche fait émerger. La reconnaissance de notre position fait partie de notre rigueur méthodologique et rend compte de manière transparente de notre perspective sur les faits.

CHAPITRE 1. CONTEXTE : UNE FRONTIÈRE RACIALE ET COLONIALE

La dimension raciale de la répression à la frontière, dramatiquement révélée le 24 juin 2022, est profondément influencée par l’histoire coloniale des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. Notre analyse commence donc par s’ancrer dans ce contexte colonial et son évolution sur la longue durée.

La matrice coloniale de la frontière

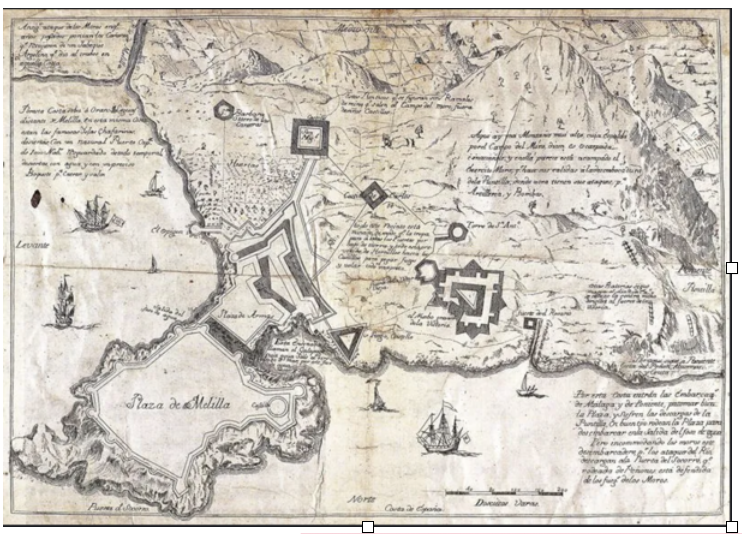

La présence espagnole sur cette côte de l’Afrique du Nord commence dès la fin du Moyen- âge. À cette époque, les monarchies portugaise et espagnole tentent d’achever leur grand mouvement de reconquête – la Reconquista – de la péninsule ibérique, conquise par les Musulmans à partir du VIIIe siècle. Après la prise de Grenade en 1492 – mettant fin au dernier royaume musulman d’Al Andalus – les rois catholiques prolongent leur avancée sur la côte nord de l’Afrique. Il s’agit d’installer des postes militaires destinés à protéger les côtes andalouses des pirates menaçant les routes commerciales (et notamment les galions espagnols chargés de l’or des « Indes », soit des Amériques), mais aussi de contrer l’influence croissante des Ottomans cherchant à s’assurer le contrôle du commerce dans cette zone de la Méditerranée. C’est ainsi que Melilla est conquise en 1497 et devient la première frontera espagnole, s’inscrivant dans une politique globale d’expansion et d’affrontement de l’Islam. À cette époque, le terme de frontera désigne une place militaire avancée en territoire ennemi. À partir de l’enclave de Melilla, les souverains espagnols tentent de s’établir sur tout le long de la côte méditerranéenne vers la Tunisie. Conquise en 1415 par les Portugais, Ceuta passe aux mains des Espagnols en 1668.

Rapidement, l’aspect offensif des fronteras se transforme en situation défensive car les Espagnols et les Portugais ne parviennent pas à occuper l’arrière-pays et sont confrontés aux résistances des populations autochtones : les Rifains. La dénomination suivante presidios, pour les deux enclaves, désigne une prison car très tôt les deux fonctions sont réunies dans les deux enclaves. En 1889, Ceuta devient officiellement une prison coloniale où sont emprisonnés les dissidents espagnols de l’ordre colonial, mais aussi des territoires américains, comme les bannis de Cuba, et notamment les esclaves noirs libérés.

Au cours des siècles d’occupation espagnole, la place des militaires est importante à Ceuta et Melilla. Avec l’apparition des officiers africanistas, dont le plus célèbre est Francisco Franco – le futur dictateur –, une nouvelle génération de soldats trouve dans l’action coloniale sa raison d’être, et fait pression sur le pouvoir politique pour poursuivre la pénétration militaire du Maroc à partir du milieu du XIXe. Ceuta et Melilla deviennent les véritables têtes de ponts de la pénétration coloniale espagnole qui débute par une guerre meurtrière contre la résistance d’Abdelkrim El Khattabi, connu comme la figure de proue du mouvement rifain. En 1921 se solde une défaite espagnole à Annoual (près de Melilla), appelée « désastre d’Annoual » qui aurait fait entre 9000 et 13 000 morts dans les rangs espagnols – les chiffres restant méconnus côté rifain. Le « désastre d’Annoual » suscite au sein de l’armée espagnole d’Afrique une « syndrome de la vengeance compulsive », qui se traduit par son obsession pour le castigo (punition) du moro rebelde (maure rebelle) qui participe de la massive contre-offensive espagnole dans le Rif. Après plusieurs guerres sanglantes et une alliance franco-espagnole contre la résistance rifaine – notamment dans la guerre du Rif (entre 1921 et 1927), au cours de laquelle des armes chimiques sont utilisées –, un double protectorat espagnol et français est établi au Maroc.

La racialisation de l’Ennemi musulman est historiquement inscrite dans le projet colonial espagnol au Maroc. Dans le cas des enclaves, si les modalités de domination des populations conquises ont été diverses et hétérogènes – à la fois en fonction des sous-groupes ciblés et des transformations des enjeux et des intérêts sur la durée – ces processus sont marqués par la violence militaire et par la répression y compris dans le sang, appliquées à un groupe constitué comme Ennemi musulman, puis, plus spécifiquement Rifain.

Hormis quelques exceptions de catégories d’indigènes utiles à l’armée ou au commerce espagnol, la population musulmane est bannie des enclaves jusqu’à la fin du XIXe siècle.

Après l’indépendance marocaine, ségrégation raciale à Ceuta et Melilla

Malgré l’indépendance du Maroc en 1956, les deux villes sont restées sous contrôle espagnol. Au cours du XXe siècle, Ceuta et Melilla sont progressivement peuplées de civils originaires de la péninsule espagnole et du Maroc. La population dite musulmane s’accroît rapidement pour répondre aux besoins en main-d’œuvre liés à l’expansion capitaliste des deux villes. Mais les populations musulmanes vont vivre une ségrégation raciale continue dans les enclaves, traçant une continuité avec leur histoire coloniale. La violence ciblant les populations d’origine marocaine n’est cependant plus tant physique que symbolique, logée dans leur non-inclusion dans la communauté des citoyen·nes des enclaves et de l’Espagne.

En 1958 par exemple, les autorités espagnoles instaurent à Melilla une « carte de statistique » – en fait une simple carte de recensement – pour les Musulman·es qui ne leur accorde aucun droit : pas de résidence légale, pas d’accès à la propriété et ni à la circulation vers la Péninsule. Il s’agit de contrôler une partie de la démographie, celle de la population d’origine marocaine.

En 1986, la première étude statistique de la population musulmane à Ceuta et Melilla souligne que plus de 75% de la population musulmane des deux villes y est née. En revanche, le pourcentage de personnes possédant la nationalité espagnole parmi elle est très faible : moins de 16% à Ceuta, 34% à Melilla. Ce décalage illustre les réticences de l’administration de l’époque à accorder la nationalité espagnole, une volonté d’éviter l‘entrée de Musulman·es dans les institutions municipales et les réactions du secteur españolista de l’opinion publique craignant une “invasion silencieuse”. Ces agissements des gouvernements de Ceuta et Melilla ont pour conséquence de produire de nombreuses personnes apatrides parmi la population musulmane, alors qu’elle vit et est souvent née sur ces territoires réclamés espagnols. Spatialement, cette population est également localisée dans les marges, géographiques, économiques et politiques des deux villes. À partir de 1985, un mouvement social va se forger pour la reconnaissance des droits juridiques, politiques et sociaux des résident·es musulman·es des enclaves. Mais il rencontrera de grandes hostilités d’une partie de la population et des groupes politiques de droite et d’extrême droites des deux villes. Ce n’est qu’à partir des années 1990 que plusieurs milliers de naturalisations sont concédées, mais cela ne résout nullement l’injustice sociale et politique vécue par les populations musulmanes de Ceuta et Melilla.

En constante augmentation, la population d’origine marocaine suscite encore aujourd’hui les craintes de certains autour de la perte d’ « espagnolité » des enclaves. Une ségrégation sociale et spatiale et des discriminations à tous les niveaux perdurent et sont régulièrement dénoncées par les résident·es musulman·es.

Si de nos jours quelques personnes musulmanes sont devenues représentantes politiques et ont obtenu des sièges à l’Assemblée ou dans les Administrations des enclaves, la condition globale des résident·es musulman·es démontre la colonialité vivace du pouvoir régissant encore Ceuta et Melilla, qui en outre organise un contrôle accru des circulations à ses frontières, y compris pour les Rifain·es des régions voisin·es.

Pendant près de 40 ans, le statut quo étant respecté entre le Maroc et l’Espagne, et le statut des deux villes restant inchangé, une certaine « coexistence » semble s’être établie entre les deux pays autour des enclaves. En 1991, les deux royaumes signent un traité d’amitié, de

bon voisinage et de coopération. Mais en 1995, dans le cadre de l’achèvement de l’organisation administrative et politique de l’État espagnol, un statut d’autonomie est accordé à Ceuta et Melilla qui deviennent alors des « communes autonomes » (Comunidades Autónomas). Avec ce nouveau statut, l’Espagne cherche, selon l’opinion marocaine, à les intégrer pleinement à son territoire national pour empêcher toute revendication du Maroc. Encore aujourd’hui, côté marocain, Ceuta et Melilla restent officiellement considérées comme des ”présides occupés”.

Du côté des enclaves, si la menace “musulmane” ou “marocaine” continue d’être brandie par certains groupes politiques, de façon concomitante, une nouvelle figure d’ « envahisseur » commence à être érigée à partir du milieu des années 1990 : celle du migrant en provenance de l’Afrique dite « subsaharienne » tentant de traverser les frontières de Ceuta et Melilla pour se rendre en Europe.

Évolutions politiques, externalisation du contrôle européen et répression à la frontière depuis 1990

A la fin des années 1980, la consolidation d’un espace de libre circulation pour les citoyen·nes européen·nes se solde par le durcissement des conditions d’entrée sur l’ensemble du territoire européen pour les populations du Sud global et notamment celles des ex-colonies. En réponse aux difficultés croissantes que ces populations rencontrent pour se rendre légalement en Europe, de nouvelles stratégies et géographies de migrations émergent. Différentes zones terrestres et maritimes séparant l’Europe du Sud global deviennent des espaces de tentatives de franchissement des frontières pour les migrant.e.s illégalisé.e.s. C’est le cas des enclaves Espagnoles de Ceuta et de Melilla qui matérialisent les seules frontières terrestres entre l’Europe et l’Afrique. Après l’adoption de la loi sur les étrangers en 1985 et son adhésion en 1991 au Traité de Schengen, l’Espagne commence à appliquer une politique de fermeture croissante de ses frontières.

Les trajectoires migratoires de différentes populations du Sud global dont la mobilité est illégalisée convergent ainsi vers les zones frontalières de de Ceuta et de Melilla, auxquelles

elles tentent d’accéder pour ensuite gagner la péninsule Espagnole. D’abord utilisée par les ressortissant·es du Maroc, cette frontière est ensuite devenue zone de passage pour d’autres personnes provenant du reste du Maghreb (principalement d’Algérie), d’Asie (notamment d’Inde et du Bangladesh) et du Moyen-Orient (de Syrie, de Palestine et du Yémen, entre autres). Relativement peu remarquées côté marocain du fait de leurs ressemblances phénotypiques avec les Marocain·nes, les personnes d’Algérie et du Moyen-Orient illégalisées par les politiques migratoires européennes tentent le plus souvent le passage de la frontière à pied. Elles se fondent dans la foule traversant les postes-frontières de Ceuta et Melilla – comptant sur le caractère aléatoire des contrôles, se munissent de faux documents leur permettant d’entrer, ou encore versent des pots de vin à des policiers pour qu’ils laissent passer. D’autres se cachent plutôt dans des véhicules ou tentent parfois la voie maritime de passage. Malgré les possibilités de passer pour ces catégories de migrants, de nombreux cas de difficultés, voire de violence ou de morts ont été recensés, en particulier de mineurs marocains tentant d’entrer à Ceuta et Melilla pour se hisser sur les ferries partant vers la péninsule espagnole. Les risques d‘exposition à la violence et à la mort s‘agissant des personnes migrants Noires sont cependant bien plus important.

Les premiers ressortissants d’Afrique centrale et de l’Ouest arrivent à Ceuta et Melilla au milieu des années 1990. Ces derniers sont traités différemment des autres migrants en ce qu’ils sont immédiatement la cible de la violence d’État.

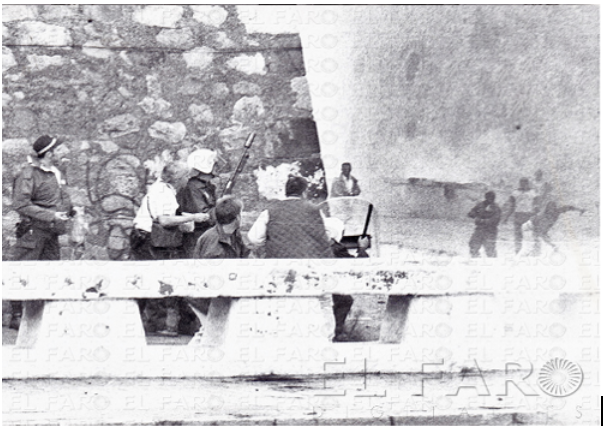

En octobre 1995, à Ceuta, alors que des hommes migrants protestent contre les conditions inhumaines de détention après leur entrée dans l’enclave dans l’enceinte d’un bâtiment colonial en ruines, ils sont brutalement réprimés, non seulement par les forces de l’ordre espagnoles mais aussi une partie de la population civile de Ceuta.

La répression des migrants Noirs à Ceuta lors de ces évènements, exceptionnelle à l’époque, deviendrait une pratique courante et normalisée avec la mise en place des expulsions violentes autour des barrières-frontalières de Ceuta et Melilla au cours des années à venir.

La répression espagnole depuis les enclaves et la construction des barrières

Alors qu’après l’indépendance marocaine en 1956, la frontière de Melilla n’était matérialisée que par des bornes posées au sol et une petite clôture informelle, les arrivées de migrants dits « subsahariens », qui sont jugées préoccupantes par l’Espagne ainsi que ses homologues européens, vont changer la donne. Les autorités espagnoles – quelle que soit la couleur du parti politique au pouvoir – vont chercher à améliorer l’imperméabilité des espaces frontaliers, avec le soutien politique et financier de l’Union européenne, en multipliant les dispositifs matériels et humains de contrôle et de surveillance. A partir de 1996, les autorités espagnoles érigent une barrière frontalière, dont la hauteur et la complexité ne cessera d’augmenter au cours des années suivantes.

En 2020, la barrière frontalière atteint 10 mètres, devenant le mur de séparation frontalière le plus haut du monde. Par ailleurs, l’équipement du haut de la barrière du dispositif de “peignes inversés”, qui a été étendu progressivement tout autour de la frontière depuis l’été 2020, a rendu les passages presque impossibles.

VISUALISATION 2 : vidéo évolution barrière (on doit bien voir les “peignes inversés”)

Malgré une pluralité de personnes migrantes présentes à cette frontière, les ressortissants d’Afrique centrale et de l’Ouest sont sur-visibilisés. C’est tout une rhétorique et une imagerie racistes autour des « assauts » de « subsahariens » aux barrières, et des politiques spécifiques visant les empêcher qui sont déployée, produisant au fil des années la catégorie de « migrants subsahariens » associée à une menace de premier ordre.

Source : https://blogs.elpais.com/fondo-de-armario/2014/03/la-valla.html

À partir des années 2000, mise en œuvre des politiques d’externalisation au Maroc

Dès la fin des années 1990, en plus de la répression mise en place par les autorités espagnoles, le Maroc est appelé par l’Union européenne à contribuer à la « lutte contre l’immigration clandestine ».

C’est par le biais d’une série d’accords et de financements, que le Maroc est incité par les États membres de l’UE et plus particulièrement l’Espagne à coopérer sur la “gestion des migrations”. Depuis les années 1990, cette coopération prend notamment la forme d’une participation au système de surveillance maritime SIVE. Le Maroc a ainsi été l’un des premiers pays africains à être la cible des politiques d’externalisation de l’Union européenne à travers lesquelles l’UE cherche à déléguer le contrôle de ses frontières à des acteurs non-Européens.

Cette politique a permis de renforcer la collaboration avec les autorités espagnoles à la frontière dans la lutte contre la migration dite “clandestine” vers l’Europe, mais aussi à atténuer les revendications du Maroc sur « Sebta » et « Mliliya », qu’il considère comme des territoires occupés.

En 2003, la loi n°02-03 est promulguée au Maroc et est identifiée comme une concession aux demandes européennes d’une loi plus sévère sur les questions migratoires. Dès lors, et malgré une nouvelle politique migratoire marocaine initiée en 2013, une répression accrue aux frontières ciblant les personnes Noires est observée. Des pratiques de ”refoulements à chaud” aux barrières, menées de concert avec les forces de l’ordre espagnoles et que nous détaillons plus loin dans ce chapitre, sont récurrentes .

De par sa coopération avec l’Espagne et l’UE, le Maroc est souvent qualifié de « gendarme de l’Europe » ; une vision réductrice et eurocentrée dans laquelle l’UE impose de manière unilatérale ses politiques au Maroc. Il convient de nuancer cette caractérisation en reconnaissant la capacité d’acteur du Maroc dans cette relation asymétrique. Comme nous le verrons pour l’année 2022, l’implication marocaine dans la répression aux frontières de Ceuta et Melilla se déploie avec des oscillations fortes, en fonction de l’état des relations diplomatiques maroco-espagnoles et maroco-européennes, et des avantages négociés. En effet, un équilibre précaire et changeant entre « pression migratoire » et répression à la frontière est nécessaire pour que les États marocain et espagnol puissent négocier et peser dans les rapports diplomatiques bilatéraux avec l’UE et ses États membres.

L’étude sur le temps long des relations diplomatiques entre le Maroc et l’Espagne ainsi qu’entre le Maroc et l’Union européenne, fait émerger les vies des personnes migrantes à la frontière, et notamment les personnes Noires Africaines, comme des « pions » sur un échiquier politique, comme l’analysent souvent les premier·es concerné·es.

Consensus autour d’une figure Noire du danger migratoire

Ainsi, depuis les années 1990, les logiques racistes et répressives espagnoles et marocaines convergent vers la répression des migrant·es Noir·es aux frontières de Ceuta et Melilla. Cette convergence, qui s’établit malgré des conflits anciens et présents entre le Maroc et l’Espagne concernant le statut des enclaves sous contrôle espagnol, est rendue possible par le fait que les personnes Noires constituent une figure consensuelle de leurs logiques racistes respectives.

L’ordre raciste marocain a des racines précoloniales – liées à plusieurs siècles de traites de personnes Noires dans l’espace arabo-musulman. L’ordre raciste espagnol quant a lui a une généalogie pré-coloniale et coloniale – celle que nous avons évoquée ci-dessus pour les enclaves de Ceuta et Melilla, mais qui s’étend aussi à travers son vaste empire . À la frontière, ces deux ordres racistes s’imbriquent et font convergence autour de la figure des migrant·es Noir·es.

Cette convergence permet la prise pour cible des migrant·es Noir·es de part et d’autre de la frontière, puisque ni le Maroc ni l’Espagne ne se reprochent de violenter des « clandestins subsahariens ». En réprimant les migrant·es Noir·es, l’Espagne et le Maroc peuvent performer leurs souverainetés respectives et leur participation dans la lutte contre l’immigration dite clandestine, tout en maintenant leurs intérêts communs à la frontière.

Visible de par la racialisation dont ils et elles font l’objet et traqué par les forces de l’ordre, les migrant·es Noir·es sont traité de manière différente par rapport aux autres migrants à la frontière, et surexposé à la violence. Contrairement aux autres populations – notamment marocaines, algériennes, syriennes qui parviennent avec plus ou moins de difficultés à tenter le passage au niveau des postes-frontières -, l’accès aux portes d’entrée normales » des enclaves de Ceuta et Melilla est en pratique rendue impossible pour les personnes Noires. Plus ces dernières s’approchent des frontières, plus elles rencontrent des formes de répression et de contrainte les ciblant spécifiquement. Il en résulte que les personnes Noires ont beaucoup plus d’occasions d’être soumises à la violence et de mourir que les autres personnes en exil qui tentent de passer ces frontières. Face à la répression qui les cibles, les migrant·es Noir·es s’organise à la frontière mais aussi au dela, notamment en formant des organisations dirigées par des migrant·es.

Négrophobie à la frontière, du harcèlement quotidien aux massacres. Le cas de la zone Nador-Melilla.

Si le contrôle migratoire peut s’exercer sur les personnes Noires sur une vaste partie du territoire marocain, il s’intensifie en fonction de leur proximité physique des frontières de Ceuta et Melilla.

La violence ciblant spécifiquement les personnes Noires est particulièrement observable dans la région de la ville marocaine de Nador, proche de Melilla. Ici, la lutte contre l’immigration dite clandestine est qualifiée de « chasse à l’homme Noir » par des personnes migrantes qui la subissent et pour qui la frontière constitue « un système raciste ». En effet, comme l’a dénoncé sur les réseaux sociaux l’AMDH-Nador en 2017 : « Régularisés ou non, étudiants ou non, titulaires d’un visa touristique, les arrestations, même à l’intérieur des maisons, se font sur un seul critère : la couleur noire de la peau ».

La répression étatique et raciste opère à chaque étape de la trajectoire des personnes Noires dans cette zone frontière, de leur arrivée dans la région jusqu’à leur tentative de passage. Nous analysons chacune de ces étapes l’une après l’autre.

Arriver à Nador, être traqué

Arrivant dans la région le plus souvent par bus, les migrants descendent généralement avant Nador, du fait du risque élevé de se faire contrôler ou arrêter à peine le pied posé dans la ville. Les forces auxiliaires marocaines, forces militaires d’appui habituellement chargées du maintien de l’ordre dans le Royaume, ont une mission spécifique dans les zones frontalières. À Nador, le travail de ces militaires est principalement orienté vers le contrôle migratoire. Depuis 2015, des unités spéciales se dédient à la traque des « Subsahariens », comme le rapportent les personnes migrantes et les membres de l’AMDH observant la situation sur place. L’arrestation au faciès peut ainsi avoir lieu à tout moment. C’est pourquoi les personnes se dirigent immédiatement vers des campements de migrants éloignés des centres urbains et situés en forêt.

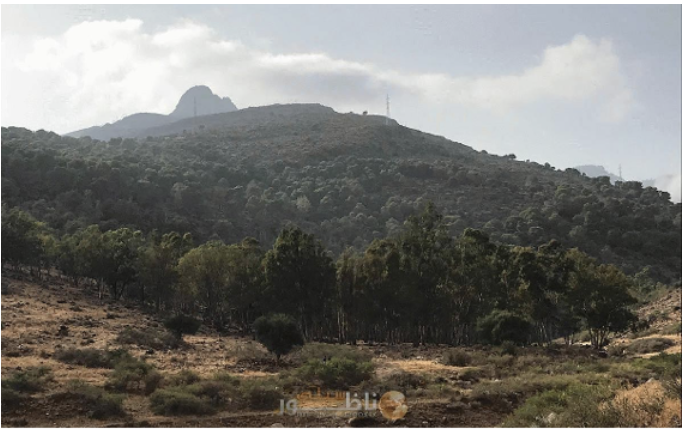

Se cacher, survivre et s’organiser dans les campements en forêt

Pour essayer d’échapper à la traque les ciblant et tenter le passage de la frontière, les personnes d’Afrique centrale et de l’Ouest ont construit des campements dans les forêts proches de la frontière. Longtemps, le campement de Gourougou – situé sur le mont du même nom et proche des barrières de Melilla – a concentré la majorité des ressortissant·es d’Afrique centrale et de l’Ouest présent·es à Nador. Mais au fil des années et de la répression, les campements se sont dispersés et éloignés de la frontière, rendant les conditions de survie et d’organisation toujours plus dures. Deux types de campements peuvent être distingués dans les forêts frontalières : ceux où les personnes envisagent une traversée par la mer ou par voiture, avec une population mixte en termes de genre, et ceux à partir desquels (presque exclusivement) des hommes tentent de franchir les barrières par voie terrestre. L’ organisation sociale de ces différents types de campements est similaire, avec des chefs de campements et des relations de pouvoir et de solidarité entre eux et le reste des personnes souhaitant traverser la frontière. Dans et à travers ces divers campements, qui sont plus ou moins éphémères, les personnes Noires contestent, négocient l’espace et l’occupent là où aucune spatialité légitime n’est prévue pour elles.

Le harcèlement militaire et les rafles en forêt

Cependant les personnes migrantes ne sont pas en sécurité dans les campements où elles se cachent et d’où elles organisent leur passage. Les interventions répétées et inopinées des forces auxiliaires en forêt, notamment au petit matin, sont un des leviers d’une politique qui rend le quotidien invivable et épuise psychologiquement et physiquement les personnes visées. Dans les campements en forêt, il n’y a pas d’accès à l’eau potable, à des commodités d’hygiène, ni de point de ravitaillement. La « forêt c’est pour les animaux, pas pour les humains » déplorent depuis des années les personnes encampées côté marocain. Le harcèlement sécuritaire effectué particulièrement par les forces auxiliaires marocaines se matérialise aussi par la destruction régulière des campements par des incendies volontaires.

Les vols des biens des migrant·es, notamment les téléphones et l’argent, la destruction des documents d’identité, de séjour ou de papiers liés à une demande d’asile, sont des pratiques fréquentes des forces auxiliaires. Des agressions sexuelles commises par des militaires sur des femmes dans les campements sont aussi régulièrement dénoncées.

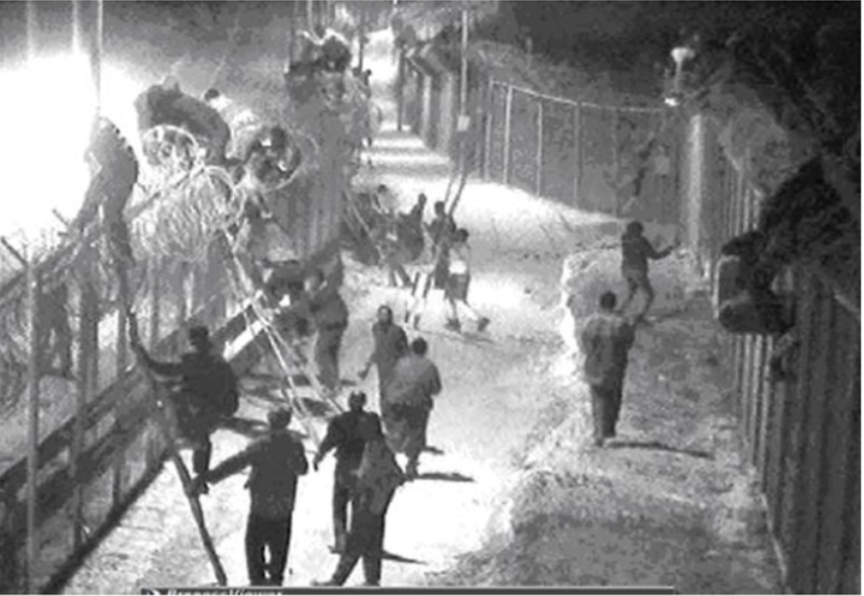

La répression des tentatives de passage aux barrières de Melilla

L’espace-temps de la répression la plus intense auquel sont exposées les personnes Noires est celui du passage de la frontière, lorsqu’elles tentent d’exercer une liberté de mouvement qu’on leur nie.

Si les autres populations, non-Noires, parviennent à accéder aux portes d’entrée « normales » des enclaves de Ceuta et Melilla, de par la répression qui les cible il est impossible en pratique pour les personnes Noires d’y accéder et par là-même de déposer une demande d’asile au bureau dédié – qui se trouve au niveau du poste-frontière de Beni-Ansar depuis 2015.

Les autorités espagnoles savent parfaitement que les personnes Noires ne peuvent arriver aux postes-frontières étant donné la traque négrophobe organisée par les autorités marocaines dans le cadre de sa collaboration à la lutte contre l’immigration vers l’Espagne/l’Europe. Cette ségrégation des modalités de traversée de la frontière est reconnue et décrite par des agents des forces de l’ordre. En 2015, le colonel de la Guardia civil de Melilla expliquait à une délégation associative :

« Il y a des voies d’entrée utilisées par les Subsahariens : le saut de la barrière, les embarcations en mer, se cacher dans des véhicules. À la différence des Syriens qui passent par le poste de contrôle à la frontière, en général avec des passeports falsifiés ou usurpés. Ici, oui, il y a des Blancs et des Noirs, les Subsahariens ne peuvent pas venir en marchant »

Des membres de l’association des gardes civils (AUGC) travaillant aux barrières de Melilla confirmaient ce constat :

« Il y a vraiment une question de Blancs et de Noirs. Ça c’est de la politique, priorité à certaines personnes et pas à d’autres. Pourquoi est-ce que la problématique focalise sur certaines personnes de couleur et pas sur les autres ? En fait aucune personne Noire ne va demander l’asile car on ne va pas la laisser s’approcher pour le simple fait qu’elle est Noire, alors que si elle est syrienne… Le bureau d’asile à la frontière : c’est juste pour faire taire les gens. Pourquoi ouvrir un bureau asile à la frontière si les gens ne peuvent pas s’en approcher ? Revenez dans quatre ans pour demander si un Noir a pu demander l’asile. Tout ça c’est un gros mensonge (…). »

Cette discrimination a également été reconnue par plusieurs institutions au niveau nationale et européen: en 2015 l’Espagne est dénoncée devant les Nations Unies pour violation du droit à la non- discrimination. La plainte du Comité René Cassin, ONG de juristes indépendants, oppose alors l’accueil pertinent des demandeurs d’asile syriens à l’impossibilité d’accès aux bureaux d’asile de Ceuta et Melilla pour les « Africains subsahariens », soulignant la discrimination raciale contre ces derniers. En 2016, la Défenseure du peuple en Espagne déclare que « les Subsahariens » n’ont pas accès aux postes-frontières des deux enclaves et par conséquent n’ont pas accès aux procédures d’asile.. Le représentant du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pour les migrations et les réfugiés parvient à la même conclusion, après sa visite à Melilla en septembre 2018. C’est aussi ce que dira la Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe en 2022 après sa visite en Espagne : “Dans la pratique, il semble qu’il n’y ait pas d’autre moyen d’entrer à Melilla et de demander une protection aux autorités compétentes qu’en nageant ou en sautant la clôture, au péril de sa vie”.

L’impossibilité à laquelle sont confrontées les personnes migrantes Noires de traverser par le poste-frontière formellement établi à cet effet est utilisé par les autorités pour criminaliser leurs mobilité et délégitimer leurs demandes d’asile.

Face à la répression, trois tactiques principales ont ainsi été développées par les ressortissant·es d’Afrique centrale et de l’Ouest pour tenter, malgré tout, le passage de la frontière. Les plus fortuné·es tentent l’entrée – moins risquée pour leur vie – par un poste-frontière, caché·es dans le double fond d’un véhicule. Autrement, elles doivent tenter une traversée par la mer, payante – souvent en zodiac – soit vers une des enclaves, soit directement vers la péninsule espagnole. Le franchissement de la barrière est le moyen d’entrée utilisé par les moins doté·e·s économiquement puisqu’il est « gratuit ». La tentative de franchissement des barrières-frontalières de Melilla constitue l’une des tactiques principales utilisées par les hommes Noirs – les femmes, considérées comme moins aptes physiquement, sont plutôt assignées à la voie maritime de passage.

Lors des tentatives de passage des barrières, devenues de plus en plus périlleuses à mesure que l’architecture de la frontière a été renforcée, les hommes ne sont pas censés montrer de signes d’agressivité envers les militaires qui les violentent. De nombreux exemples passés montrent que ceux qui ont osé se défendre, en utilisant des pierres ou d’autres objets, ont immédiatement été mis en prison pour « organisation criminelle ». Face à eux, les forces de l’ordre portent et utilisent des armes, et parfois même tuent les migrants pour assurer la défense de la frontière. Les récits des hommes ayant tenté de passer les barrières de Melilla convergent tous vers une même analyse de la violence déployée contre eux : celle-ci est souvent décrite comme intentionnellement excessive – qu’elle provienne des forces marocaines ou espagnoles – et les blessé·es et les décès en sont fréquemment la conséquence.

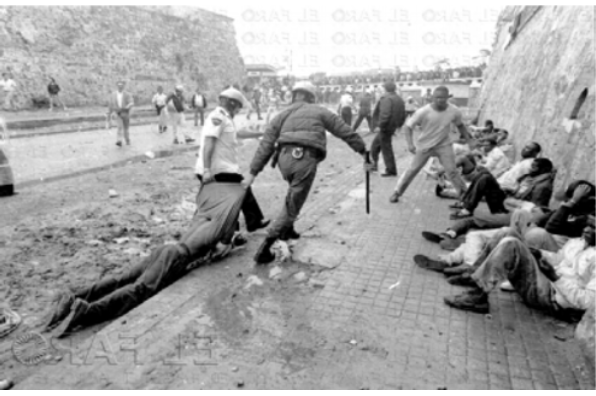

Les refoulements à chaud après avoir traversé les barrières-frontalières

Même les personnes qui parviennent à passer la barrière frontalière entourant l’enclave de Melilla ne sont pas à l’abri d’une expulsion sommaire et immédiate vers le Maroc, et ce malgré les normes établies par le droit international et de l’Union Européenne.

Selon ces normes, une fois que les personnes migrantes ont traversé la frontière espagnole, les agents espagnols doivent faciliter l’enregistrement de toute demande d’asile potentielle, alors qu’il leur est interdit de transférer les migrants aux forces de l’ordre marocaine en vue du principe de non-refoulement et de la prohibition de la torture.

Cependant, à Ceuta et Melilla, la Guardia civil a de longue date pour fonction officielle d’empêcher les entrées coute que coute. A cette fin et pour se soustraire à leurs obligations légales, les autorités espagnoles ont développé le concept de “frontière opérationnelle” ou “frontera chicle” (frontière en chewing-gum) qui, comme l’affirme Ayten Gündoğdu, constitue “une fiction juridique qui transforme la frontière d’une ligne fixe en une ligne qui fluctue continuellement”.

Ainsi, la frontière est définie au cas par cas et de manière ad hoc, en fonction de la situation à laquelle la Guardia Civil est confrontée au niveau de la barrière frontalière. Des documents internes de la Guardia Civil obtenus dans le cadre de procédures pénales relatives à la mort de migrants ont révélé que la “frontière opérationnelle” était définie par la clôture la plus intérieure de la barrière frontalière pour les entrées terrestres, et par la première ligne de défense des officiers présents pour les entrées maritimes. Toutefois, dans la pratique, seules les personnes qui parviennent à atteindre le Centre de séjour temporaire pour immigrants (CETI) sont à l’abri d’expulsions immédiates et sommaires.

En vertu de ce concept de contrôle des frontières, qui rompt “le lien étroit entre le territoire et la juridiction qui est au cœur des conceptions modernes du droit et de la politique” pour saper le “droit d’avoir des droits ” des personnes migrantes, la Guardia Civil est en mesure d’intercepter les migrants et de les expulser systématiquement et immédiatement vers le Maroc en les remettant aux autorités marocaines à travers la structure de la barrière frontalière. Cette pratique est dénoncée depuis des années par des organisations de la société civile et des juristes pour son illégalité et la violence utilisée par les forces qui la mettent en œuvre.

Le 1er avril 2015, le gouvernement espagnol a inscrit cette pratique informelle, connue sous le nom de devoluciones en caliente (retours à chaud), dans la législation espagnole, en la rebaptisant rechazos en frontera (“retours à la frontière”), une stratégie conçue pour donner une légitimité juridique à des pratiques illégales. Bien que la loi stipule clairement que

ces “retours” doivent être conformes au droit international, elle ne prévoit aucune garantie à cet égard, ce qui conduit à une situation absurde dans laquelle des dispositions légales réaffirment théoriquement des droits fondamentaux, mais sont pratiquement là pour les contourner.

Cette pratique a également été consolidée par la position de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire ND et NT c. Espagne (que nous examinons plus loin dans ce chapitre), dans laquelle la Cour a refusé d’appliquer les garanties de la Convention européenne des droits de l’homme au motif que les migrants étaient “coupables” d’avoir franchi la frontière de manière irrégulière.

Ainsi, la pratique des « refoulement à chaud » demeure inchangée et se poursuit régulièrement aux frontières des deux enclaves, tant sur terre qu’en mer. Le principe de non-refoulement (établi par la Convention de Genève relative au statut des réfugiés) et l’interdiction de la torture, tels qu’ils sont inscrits dans la législation espagnole, ne sont pas respectés, puisque les réfugiés n’ont pas la possibilité de demander protection. Cette pratique est également contraire à la Convention européenne des droits de l’homme.

En plus d’être contraires au droit international, ces “retours à la frontière” sont également effectués de la manière la moins digne qui soit, dans l’insouciance totale de la sécurité de ces retours, avec l’utilisation dangereuse et non homologuée de matériel anti-émeute tel que du gaz poivré directement dans le visage de personnes à peine stables sur des clôtures de 6 mètres de haut, ou en transportant des personnes hors d’Espagne dans des positions extrêmement dangereuses et douloureuses, même lorsqu’elles sont inconscientes ou, pire encore, en traînant leur visage sur le trottoir comme du bétail. En fait, la comparaison du traitement déshumanisant des personnes Noires à la frontière entre l’Espagne et le Maroc a été faite par l’un des juges de la Cour européenne des droits de l’homme dans une opinion concordante : “Permettre que des personnes soient rejetées aux frontières terrestres et renvoyées sans que leurs demandes individuelles soient évaluées revient à les traiter comme des animaux. Les migrants ne sont pas du bétail que l’on peut chasser de la sorte “.

Retours vers le Maroc : arrestations, enfermement et déplacements forcés loin de la frontière

Ceux qui sont interceptés ou expulsés à la frontière sont enfermés dans la région de Nador avant d’être déplacés de force en bus vers différentes régions du Maroc, loin de la frontière. La durée de privation de liberté dans les locaux de police et de gendarmerie ou encore dans des lieux non officiels – tel le centre d’estivage d’Arekmane – peut atteindre une semaine. Sans contrôle judiciaire ni procédure légale, les personnes arrêtées sont photographiées et leurs empreintes sont relevées avant que les autorités procèdent à leur éloignement par bus vers le sud du Maroc.

Cartographier le continuum de la violence anti-Noire

La documentation et l’analyse établie de longue date par les acteurs de la société civile et des chercheur·es fait ainsi émerger un continuum de violence qui cible les personnes Noires, avant, à travers et après la frontière de Nador/Melilla.

Nous avons collecté, analysé spatialement et visualisé plusieurs sources de données qui permettent de rendre compte, à travers des méthodes d’analyse géostatistique, de la quotidienneté et de la diffusion spatiale des différentes formes que prend la répression à la frontière, ainsi que du caractère raciste de celle-ci.

Depuis 2014, l’AMDH-Nador est l’organisation de défense des droits humains qui documente et analyse de manière la plus régulière et fine la répression des migrant·es Noir·es à cette frontière. En plus de ses rapports annuels, l’AMDH-Nador est très présente sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook. Nous avons répertorié toutes les publications Facebook de l’association se référant aux différentes formes de répression à la frontière, puis, après les avoir catégorisées, quantifiées et géolocalisées, nous les avons cartographiées. Bien que les données de l’AMDH-Nador ne soient pas exhaustives, elles démontrent l’omniprésence de la répression dans cette zone frontière, ainsi que sa diffusion dans l’espace, donnant ainsi une forme visuelle et analytique à la réalité vécue et décrite par les personnes migrantes Noires depuis de nombreuses années.

Par ailleurs, il nous a été possible de démontrer statistiquement les trajectoires différentielles des personnes migrantes à la frontière en fonction de leur origine décrite ci-dessus, et en particulier de démontrer statistiquement l’exclusion systématique des personnes Noires des espaces sures de migrations via le poste frontière de Beni-Ensar, ou il devrait être possible de déposer une demande d’asile. Entre 2015 et 2018, seules 35 personnes Noires parmi les plus de 524 demandeurs d’asile (7%) ont pu déposer une demande d’asile au poste frontière de Beni-Ensar, alors que plus de 75% des personnes issues d’Asie du Sud-Ouest on put faire leur demande d’asile à ce poste, sans se voir imposer des trajectoires migratoires mortelles.

La surexposition des personnes migrantes Noires à la violence et à la mort lors de leurs trajectoires rendues dangereuses par cette exclusion, est également révélée par notre analyse statistique. En effet l’analyse des données concernant les arrivées à Melilla (Ministère de l’intérieur Espagnol, APDHA, CEAR) et les morts à la frontière (IOM) révèle clairement la sur-représentation des personnes Noires parmi les morts à la frontière. Bien que ces données ne soient pas exhaustives, depuis 2014, l’OIM a compté 892 personnes décédées à la frontière, dont au moins 406 sont Noires, représentant 46% des morts documentés, alors que cette population représente moins de 20% des arrivées documentées par l’Espagne. Le taux de mortalité parmi les personnes tentant de traverser la frontière apparait comme inégalement réparti entre les migrants de différentes nationalités: ce taux est proche de 0 pour les personnes issues d’Asie du sud-ouest, et il est 4 fois supérieur pour les personnes Noires que pour les personnes originaire du Maghreb. Il est à noter que ces estimations sont conservatrices : le nombre des personnes décédées est un minimum observé. La catégories ‘’Inconnu’’ dans les données des morts recouvre certainement d’autres personnes Noires. Aussi, les arrivées documentées par l’Espagne peuvent être surestimées : une personne refoulée peut être comptabilisé plusieurs fois dans les arrivées. Ces trois éléments indiquent que les statistiques produites sont sous-estimées : il est probable que cette sur-représentativité des personnes Noires mortes à la frontière soit encore plus importante dans la réalité. Ces disparités dans les effectifs des morts selon l’origine des personnes ne sont pas le fruit du hasard : elles sont l’expression de la racialisation de la frontière.

Elsa Tyszler conclu sur la base de son analyse qualitative que “la surexposition des personnes Noires à la violence et à la mort démontre à quel point la négrophobie structure les politiques et pratiques de contrôle et de répression maroco-espagnoles”. Notre analyse géostatistique corrobore les résultats des analyses qualitatives menée jusqu’ici et permet de souligner l’articulation de différentes formes de répression et de violence ciblant les personnes Noires spécifiquement.

L’analyse de la violence quotidienne déployée aux frontières de Ceuta et Melilla est particulièrement importante, car elle reçoit bien moins d’attention que les cas de pics d’intensité de violence qui ont ponctué les 20 dernières années. Parmi les cas les plus médiatisés, notons les massacres de 2005 qui ont fait au moins onze morts et des centaines de blessé·es aux frontières de Ceuta et Melilla. Un autre cas médiatisé est celui de février 2014, à la plage-frontière de Tarajal (Ceuta) où au moins 14 personnes ont perdu la vie et des dizaines ont été blessées quand la Guardia Civil a attaqué un groupe de migrants qui luttait déjà pour rester à flot en tirant plus de 100 balles en caoutchouc et plusieurs bombes de gaz en l’espace de 21 minutes, créant ainsi des conditions mortelles pour eux.Le massacre du 24 juin 2022 à la frontière Nador-Melilla qui a vu un déchaînement de violence spectaculaire s’inscrit dans la continuité de cette liste macabre. Cependant, la violence raciste quotidienne qui normalise la négrophobie et crée les conditions structurelles rendant ces massacres possibles est, elle, le plus souvent occultée. Notre analyse tente d’analyser à la fois le massacre du 24 juin et la production de la massacrabilité des personnes Noires à la frontière, dont la violence raciste quotidienne est un élément essentiel.

Malgré les demandes de justice, une impunité qui perdure et se renforce

Malgré des cas répétés et documentés de violence mortifère et de violation des droits commis tant par les forces de l’ordre marocaines qu’espagnoles, et en dépit de plusieurs plaintes déposées par les victimes et leurs familles avec le soutien d’associations de la société civile, ces pratiques n’ont pas été sanctionnées par la loi et continuent d’être perpétrées en toute impunité. Ceci constitue un autre facteur essentiel à la perpétuation et la normalisation de la violence contre les migrant·es Noir·es, qui rend les massacres qui ponctuent l’histoire de la frontière de Nador/Melilla.

La lutte pour la justice aux frontières de Ceuta et Melilla a été marquée par les efforts inlassables de la société civile pour obtenir justice devant les tribunaux nationaux et les instances internationales. Nous avons recueilli les informations disponibles sur les procédures en justice pour les violations des droits humains aux frontières de Ceuta et Melilla et les avons analysées avec notre partenaire ECCHR, en reconstituant les principales étapes et les résultats de chaque affaire. Bien que nous analysions plusieurs cas, notre liste de cas n’est pas exhaustive en raison des difficultés d’accès à l’information concernant les procédures pénales. En ce qui concerne les procédures pénales nationales, les informations ne sont pas publiques et ne sont accessibles que si elles sont mises à disposition par des acteurs de la société civile ou si les détails de ces procédures sont publiés dans les jugements d’instances internationales, telles que les comités des Nations unies ou la Cour européenne des droits de l’homme.

La première plainte que nous avons identifiée est l’affaire Sonko c. Espagne, concernant la noyade d’un Sénégalais lors d’une opération de contrôle à la frontière par la Guardia Civil en 2007. Bien qu’elle soit antérieure à la période 2014-2022 sur laquelle se focalise notre étude, il est important de mentionner cette plainte car elle illustre un schéma qui se répétera à maintes reprises lors d’autres plaintes. Si une enquête a dû être ouverte puisque l’incident impliquait la mort d’une personne, elle aurait été rapidement clôturée par le juge judiciaire sans l’intervention de la famille du défunt par l’intermédiaire du médiateur espagnol et du procureur général espagnol. Malgré la réouverture d’une procédure nationale, l’enquête s’est caractérisée par un blocage, un déni de compétence et un refus d’inclure les survivants et la famille du défunt, qui ont donc porté l’affaire devant le Comité des Nations unies contre la torture (CAT) avec l’aide de la société civile en octobre 2008. Bien que les procédures nationales aient été archivées, l’affaire a conduit à la condamnation de l’Espagne par le CAT de l’ONU en novembre 2011. Malgré cette victoire, les recommandations sur la réouverture de l’enquête et le paiement de dommages à la famille du défunt seront ignorées par l’Espagne. Les étapes et les résultats de cette affaire révèlent de manière frappante l’absence de recours juridique au niveau espagnol, mais aussi le manque d’application des jugements par les autorités espagnoles, même lorsque la responsabilité est établie à un niveau plus élevé.

Les enquêtes nationales ultérieures suivront le même schéma que l’affaire Sonko c. Espagne. Ainsi, le cas emblématique de la Playa del Tarajal présente la procédure la plus longue en matière de violence et de décès à la frontière de Ceuta et Melilla, de 2014 à 2022. L’enquête est également caractérisée par le déni de compétence initial, suivi par l’exclusion des familles des personnes décédées et des survivants, et par le refus d’enquêter et de clarifier les faits les plus élémentaires. Après une série de clôtures dramatiques – y compris juste après l’inculpation des officiers et la décision d’ouvrir la phase du procès – l’affaire sera définitivement archivée en mai 2022. Au cours de ce processus, grâce à l’infatigable société civile, certaines informations seront obtenues et deux survivants sur trois seront entendus comme témoins, bien que leurs témoignages soient rejetés comme étant sans valeur sur la base de stéréotypes anti-Noirs classiques, tels que la “présentation d’une attitude”. L’archivage de l’affaire a été contesté à la fois au niveau national devant la Cour constitutionnelle et au niveau international devant le Comité contre la torture des Nations unies. Les deux procédures sont en cours.

2014 a également été l’année qui a vu une série d’expulsions donnant lieu à plusieurs affaires connexes, se déroulant en parallèle devant les juridictions pénales nationales et la Cour européenne des droits de l’homme, dont l’affaire déterminante ND et NT c. Espagne, qui consacrera l’impunité espagnole au plus haut niveau européen (voir ci-dessous). Ainsi, suite à trois événements d’expulsion en juin, août et octobre 2014, des ONG ont déposé des plaintes pénales devant le pouvoir judiciaire à Melilla, conduisant à l’ouverture d’enquêtes contre des officiers réguliers et le chef de la Guardia Civil de Melilla. Ici aussi, suivant l’ancrage de la pratique des retours à chaud dans le droit national par une réforme législative en avril 2015, les deux d’affaires seront archivées après avoir obtenu que des charges soient retenues contre le chef de la Guardia Civil à Melilla. Entre-temps, trois des personnes expulsées lors des incidents susmentionnés ont porté plainte contre l’Espagne devant la Cour européenne des droits de l’homme, ce qui a donné lieu aux affaires ND et NT c. Espagne et Doumbe Nnabuchi (Danny) c. Espagne. Les affaires ND et NT aboutiront d’abord à une condamnation unanime de l’Espagne en 2017 par la cour, puis à un revirement spectaculaire et à une légitimation unanime de la politique par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme en 2020. Un an plus tard, trois juges décident que Doumbe Nnabuchi – ainsi qu’une troisième affaire concernant des retours à chaud à Melilla, en Malaisie et en République tchèque – sont tout simplement irrecevables et ne seront pas examinés plus avant par la Cour européenne des droits de l’homme, sur la base de l’arrêt ND et NT de 2020. Les tentatives ultérieures de responsabilisation devant la Cour européenne des droits de l’homme seront rejetées encore plus rapidement (cas d’Abdou). Au niveau national, l’arrêt de la Grande Chambre dans les affaires ND et NT a également conduit la Cour constitutionnelle espagnole à refuser de juger inconstitutionnelle la réforme législative inscrivant cette pratique dans le droit national.

Malgré ces revers, la condamnation de l’Espagne dans l’affaire Sonko c. Espagne par le Comité des Nations unies contre la torture (CAT) reste valable, tout comme celle du Comité des Nations unies pour les droits de l’enfant dans l’affaire DD c. Espagne pour le refoulement à chaud d’un mineur non accompagné. Dans cette affaire, l’Espagne a explicitement refusé de se conformer aux recommandations du comité des Nations unies visant à indemniser l’enfant pour les traitements illégaux qu’il a subis et à prendre des mesures pour garantir l’identification et la protection des mineurs non accompagnés à la frontière de Ceuta et Melilla, en se référant aux arrêts ND et NT de la Cour européenne des droits de l’homme, qui consacrent la légalité de ces pratiques dans le cadre du droit international relatif aux droits de l’homme. Cette conclusion est erronée et les condamnations de l’Espagne confirment que ces pratiques sont en violation des obligations de l’Espagne en vertu du droit international des droits de l’homme.